土地活用コラム

借主の連帯保証人かつ相続人が相続放棄をした場合の対応について

「3ヶ月分の賃料が滞納している賃貸人がいるが、賃借人の①保証人で、なおかつ②相続人でもある長男から、賃借人が亡くなったという連絡があった。しかし長男は相続放棄をするので、残置物を撤去することについては応じられないという。この場合、オーナーとしてどのように対応すべきか?」

1.大原則

貝沼ニュース128号で「テナント(借主)が死亡した場合について」、136号で「賃借人が孤独死した場合の対応について」解説していますが、今回は相続人の1人が連帯保証人でもある場合についての対応と実状について解説します。

2.相続人が連帯保証人でもある場合に、相続放棄をすることによって連帯保証人としての義務はどうなるのか?

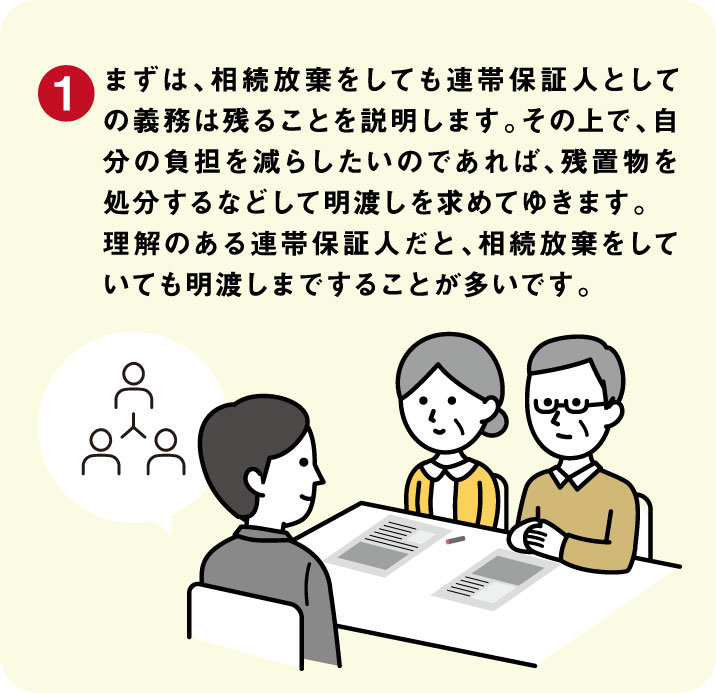

⑴連帯保証契約の効力は、相続放棄しても契約関係は維持されます!

勘違いしている人もいますが、連帯保証契約は、あくまでも「貸主と連帯保証人」との間で締結しているものです。相続放棄の対象となるのは、「貸主と被相続人である借主」との賃貸借契約なので、連帯保証契約とは別のものなのです。したがって、連帯保証人が、相続放棄をしたからといって、「連帯保証人としての義務」を免れるわけではありません。

⑵連帯保証人は、「明渡義務」まで負わない!

ならば「連帯保証人に全て片付けてもらえばいいじゃん!」と思いますが、そうはいかないのが法律上の限界です。借りている部屋を明け渡しするのは、あくまでも契約者である「借主」であり、連帯保証人は借主が貸主に負担すべき「金銭債務のみ」を保証するものだからです。

⑶そうすると、賃貸借契約における連帯保証人は、①未払賃料、②現状回復費用を負担することになり、連帯保証人が自分の負担を減らしたいのであれば、連帯保証人から借主あるいは借主の相続人に働きかけてもらうことになります。

⑷しかし、連帯保証人自身が相続放棄をし、他の相続人も全員相続放棄をしてしまうと連帯保証人は、①明渡しが完了するまでの賃料債務が増えてしまう、でも②明渡しを促す相手がいない、というジレンマに陥ってしまいます。

3.実際のところ

⑴配偶者や子が相続放棄をする場合、その後の親族も全員が相続放棄をするケースが大半

第1順位の相続人(配偶者、子)が相続放棄をすると、第2順位(両親、両親とも亡くなっているときはきょうだい)以下の相続人も相続放棄をするのが通常です。本人のことを一番よく知っている人が相続放棄をするのですから、それより疎遠な親族が不安になって続いて相続放棄をするのは、ある意味当然のことといえます。

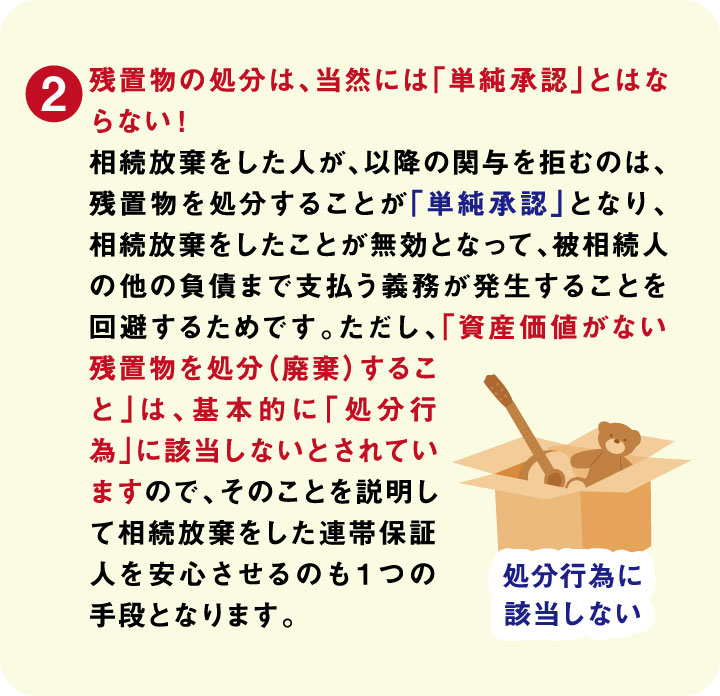

⑵連帯保証人も資力が乏しい場合が多い

例えば、連帯保証人が同居している配偶者や子の場合、残念ながら連帯保証人自身も資力が乏しい場合が多いです。親族が皆相続放棄をし、連帯保証人も資力が乏しい場合には、室内の残置物はゴミ(無価値の占有離脱物)として、「オーナー」が処分せざるを得ないことが実状です。

⑶連帯保証人が資力を有している場合

例えば連帯保証人が会社や公務員など安定した収入がある場合は、事情が異なってきます。

4.結論

設問の回答としては、連帯保証人に対して明渡しを求め、上記内容を説明しても応じない場合には、オーナーにおいて処分をするしかないことになります。

土地活用についてのご相談はこちらから