土地活用コラム

貸借人が孤独死した場合の対応について

貸借人が孤独死した場合の対応について

「一人暮らしをしている貸借人が、居室内で病死していました。契約書上の連帯保証人とは連絡が取れず、貸借人の相続人もオーナーからの連絡を一切拒否している状態です。この場合、オーナーとしてどのように対処すべきでしょうか?」

貝沼ニュース128号で「テナント(借主)が死亡した場合について」解説していますが、今回は相続人が判明したものの、対応を拒んでいる場合に焦点を当ててみます。

- 貸借人が死亡した場合の賃貸借契約の効力について

まず、貸借人が死亡することで、当然に賃貸借契約が終了するわけではないので、注意が必要です。そのため、いきなり残置物を処分してしまうことは「自力救済」ということになり、違法な行為として損害賠償の対象となってしまいます。

- まずは貸借人の相続人調査から

今は契約時に本人確認書類を提出してもらっているのが大半である上、仮に転居していても住民票の保存期間も長期化したので、相続人がわからないというケースは皆無に近いです。ただし、①本人が転籍を繰り返していたり、②相続人が多数であったりすると、相続人が判明するまでに時間がかかります。

- 相続人がわかったら

まず貸借人本人が死亡したことと、賃貸借契約の解約の同意(残置物の権利放棄など)を求めます。

滞納家賃も「負債」として相続されるので、理屈としては相手が有する法定相続分を限度に請求することはできます。しかし、相続人が「債務超過」を理由として相続放棄の手続をすることが多く、実際に支払ってもらえるケースはまずありません。

- 実はそんな単純なことでは済まないケースが多い

相続人が判明し、相続人が解約の対応をしてくれるのであれば大きな問題はありません。しかし、孤独死の場合は、背景事情が複雑で、相続人が判明しても解約の対応を拒否されるなど簡単に事が進まないことが多いのです。

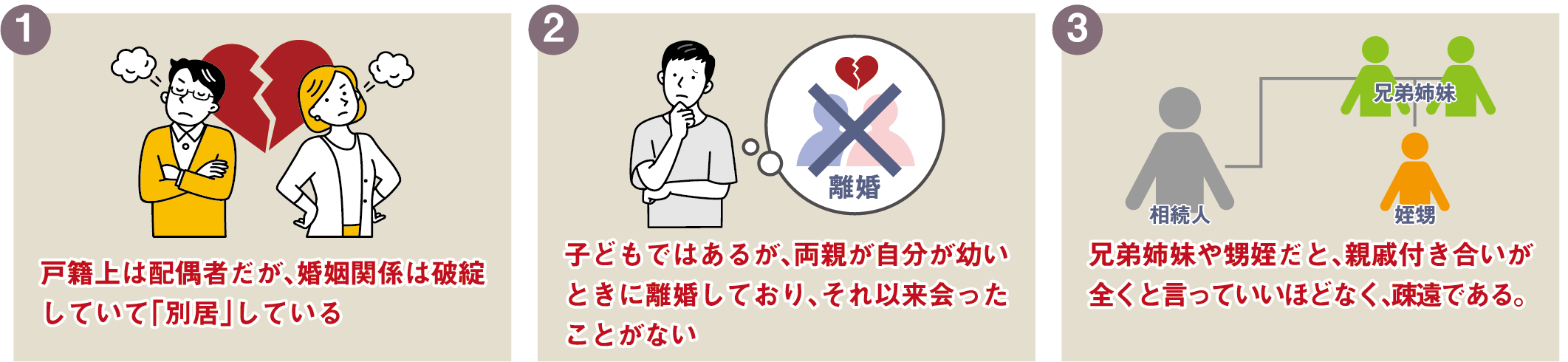

相続人に対応を拒否されるケースは、以下のとおりです。

5.孤独死の兆候は?

(1)身寄りがない借主が「居室外」で亡くなった場合(病院死や事故死など)は、死亡確認がされた後にオーナー又は管理会社に対して、警察または役所又は借主の関係者(親族、同僚など)から連絡が入ることが大半です。なので、この場合は、オーナーとしては心理的・経済的負担は少ない方です。

(2)しかし、「居室内」での孤独死の場合は、借主は日頃から親戚や近所との付き合いもない人が多く、発見も遅れがちとなるので、注意が必要です。孤独死の兆候としては、以下のような場合です。

①借主が高齢者である

②これまで滞納がない借主が、ある時を境に家賃の支払いが全くなくなり、電話や訪問をしても借主と直接対話ができない

③新聞や郵便物が溜まっている

④「異臭がする」と近隣から連絡があった

⑤室内にハエなどの虫が多数飛んでいる

(3)特に④と⑤のケースだと、孤独死している可能性が高いですし、居室が気密性の高いマンションであるにもかかわらず、④の連絡があった場合は急ぎ現地を確認する必要があります。

6.孤独死を発見した場合は?

①④の連絡を受けた場合は急ぎ現地を確認し、孤独死の可能性が疑われる場合は警察に連絡し、警察官が立ち合いの上で室内に入って確認してください。

②室内に遺体がある場合は、以後警察が現場を管理することになります。警察が現場検証をし、現場から遺体を運ぶ手配をします。事件性がないと判断されるまでの間、オーナーも室内への立ち入りができません。

③警察において事件性がないと判断されると、警察から親族への引き取り連絡をしますが、親族が引き取りをしなかったり、親族がいない場合は、「死亡地の自治体」が引き取ることになります。

④自治体からも親族に引き取り連絡をしますが、頑なに引き取りを拒否された場合には、墓地埋葬法(第9条1項)という法律により、「死亡地の自治体」で火葬して無縁仏として納骨することになります。

7.オーナーがとるべき対応は?

(1)賃貸借契約を締結するとき

「高齢者」という理由だけで拒否することは、違法とされる可能性があります。とは言え、身寄りのない単身高齢者に賃借することにリスクがあることは否定できません。その対策としては、

①保証金を高く設定する

②他社と見守り契約をしてもらう

③孤独死に対する保険や保証の加入などを契約条件にする

④兄弟姉妹など親族の連絡先を確認する

などの予防措置をした方がよいです。

(2)建物の状況確認

自主管理物件については定期的に建物の様子を確認されることをおすすめします。

(3)残置物の処理と現場記録の保存

相続人が判明してから進展がない場合は、残置物に対する所有の良し我ないものとみなし、「無主物」(要するに「ゴミ」)としてオーナーで処分するかどうか検討してください。そして、残置物を処分する場合、室内の状況については隈なく写真撮影をするなどしておいてください。

(4)実際のところ

建前としては、①相続放棄をしていない相続人を被告として建物明請求訴訟を起こし、強制執行をするか、②全員が相続放棄していたら、家庭裁判所に相続財産管理人の申立てをして、管理人との間で解約手続を進めるということになります。しかし、いずれも時間と費用がかかりますし、そこまでする必要が本当にあるのかという疑問もありましょう。

結局は、残置された状態のまま時間が経過することと、後々にクレームを言われるリスクとの比較衡量ということになります。

本件のように相続人自身が、相続人としての対応を拒否しているような場合には、後々になって対応を拒否した相続人がクレームを言ってくるリスクは、かなり低いと思われます。

土地活用についてのご相談はこちらから